2023年2月18日

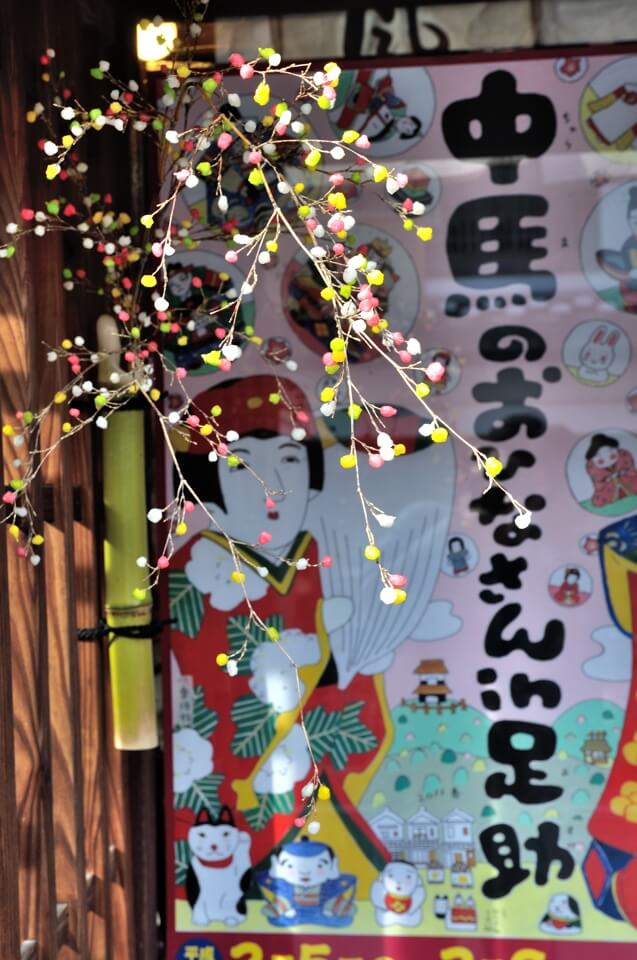

足助にあるもの、楽しいもの、中馬のおひなさんはそのひとつ。

花餅というおしゃれな飾り、早春にも花が欲しいから、カラフルなお餅で。

大正時代とか江戸時代とかの雛人形があるのは驚き。

写真の被写体として、どうアートに撮るかを考えるだけの日々。

武田信玄公が土人形になっているのは、奥三河の足助ならでは、甲斐国の影響力が残っていたのか。

おびんずるさん、自分の痛い箇所を撫でると、自分の痛みが和らぐとか。

都会のイルミネーション風で、足助の町の飾りでした。

黒電話は使用中ではなかったけど、資料として残っていた。

大好きな海鼠壁、ちょっと新し過ぎるか。

紅葉でもなく、新緑でもなく、雪もないけど、香嵐渓の景色はこの日も輝いていた。

2014年8月10日

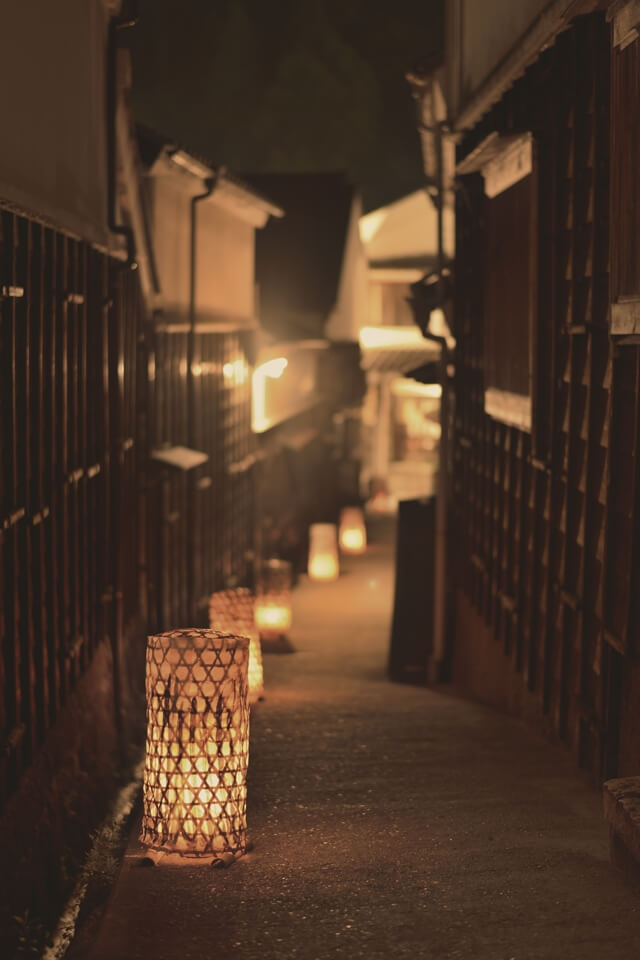

足助たんころりん写真

足助の夏祭り・たんころりんの夕涼み。

季節ごとに変化する足助、夏は竹カゴと和紙で作った灯りを並べて風情の演出。

明るい単焦点レンズと三脚で写真に撮ろう、今年のぼくの夏休みの冒険。

蒸し暑さのことは視覚の楽しさで忘れた、写真の出来栄えに一喜一憂して時間も数えられなかった。

マリリン書店の横、マリリン小路は予想とたがわぬ詩的ぶり。

足助川沿いのたんころりん、日常を美しく飾る足助の町。香嵐渓の紅葉や足助祭りだけではない。

人影をブラして動感をアクセントに。

カメラは時として、五感で感じた以上の詩的を写真で表現してくれる。

足助のたんころりん写真、夏の夜景写真の名所。

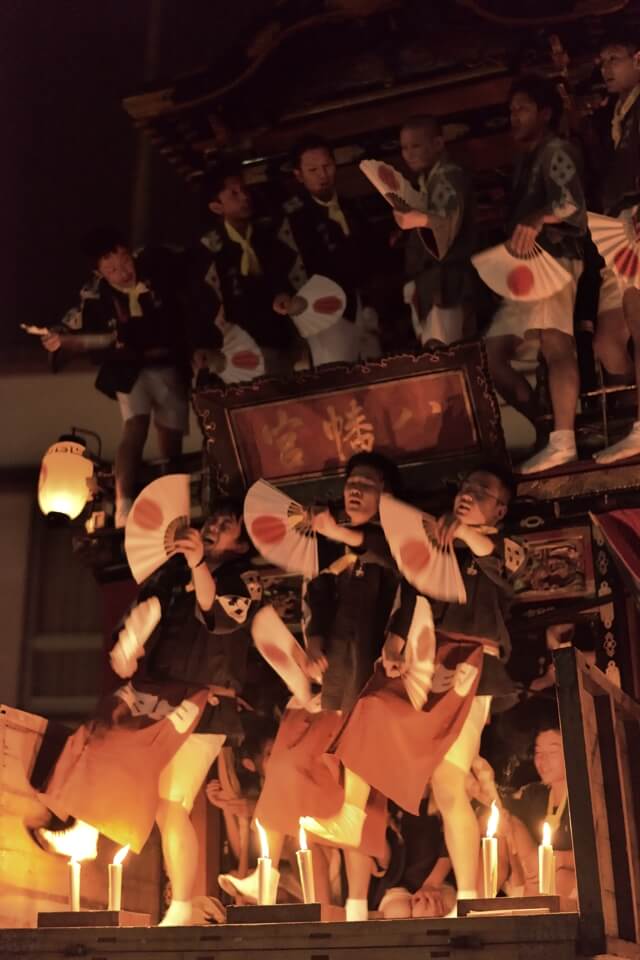

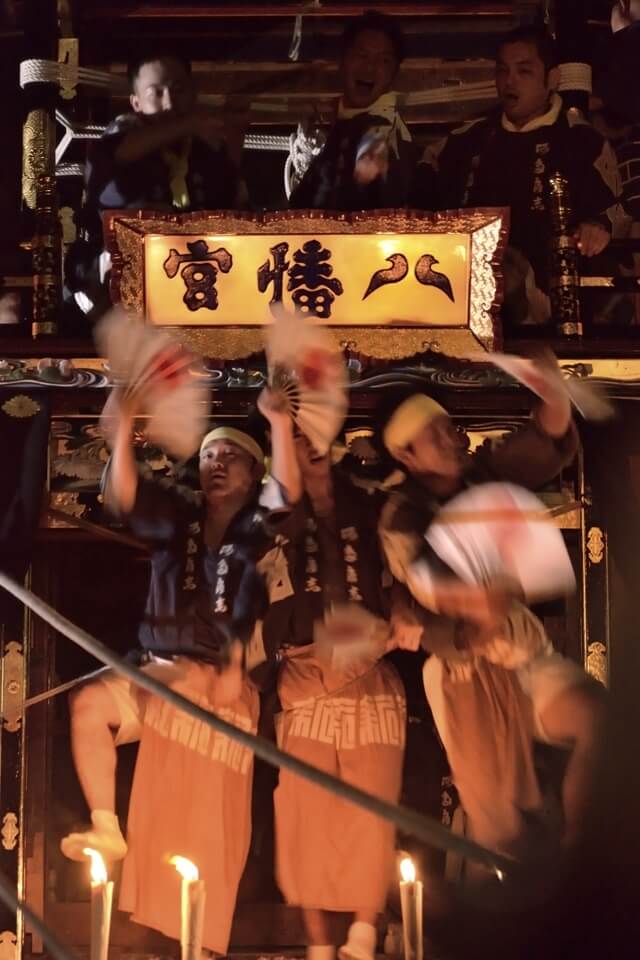

足助まつり・足助八幡宮の山車の写真

秋の足助まつり、日が暮れた後に山車が足助八幡宮へ出入りするシーン。

日の丸の団扇を両手に、ハイスピードで踊る姿が滑稽であり、祭りの勇ましさを兼ねている。

写真よりは動画で見るべきだが、3人が息のそろった片足ダンス、加速度的に増すリズム。

山車を守る役の人たちが掛け声をあげて歩く、担いでいるのが鉄砲と分かってびっくり。

山車の上では3人1セットで踊り続ける若者、あれは体力がいくらあっても続かない。

江戸時代から続く足助まつり、高さ6mの山車が4台。

フラッシュを焚いて全体像を撮ってみよう、立派な山車なのだ。

暗い場所だからISO3200-6400に上げて撮影、解放値すれすれなので色の薄い出来栄え。

足助には名物が多い、香嵐渓の紅葉、平勝寺の綾渡夜念仏、たんころりんの夕涼み。

足助まつりほど、写真に撮りずらい祭りもない。周りは暗く、山車のダンスは早すぎる。

出役棚と呼ぶ舞台が若者たちの主役の場、息が続く限り踊るのだ、踊るのだ。

どの祭りも独特だが、足助まつりも例にもれず強烈。

足助(あすけ)おひなさん祭りの写真

おひなさまを見に、豊田市・足助地区までドライブ。

足助は「あしすけ」じゃなく、「あすけ」と読みます。

愛知と長野を結ぶ三州街道、塩の道と呼ばれる街道の宿場町だった足助。

足助町中をあげて、おひなさん祭りを盛り上げている感じ。

民家が揃って古いおひなさまを開放していてね、大正から江戸時代から、色々なものがある。

三河土人形という文化で、加藤清正など有名な戦国武将が創られていた。

おひなさまといっても、創られた時代がまちまちだから、色々な種類があった。

カワイイ牛車、こんなのも昔の人たちの目を楽しませていたのだ。

三河土人形だって、こんな面白い作品もありました。

足助町の古い町並みの一角、マリリン小路。

なにしろ古ーい足助町だから、こんなクラシカルな看板がある。

なにしろ古い田舎町だから、制服屋さんにこんなレトロな少年人形がある。

イノシシ肉を売っているのも足助の特徴、イノシシさんの毛皮を干しているところ。

いつも静かな足助・中馬街道が、この季節ばかりは大した人の数。

宿場町の風情を残している一角。是非訪れてみて、おひなさまシーズンに足助を。