30年も経った今頃、小江戸・川越市の魅力を求めて、古い町並みや蔵造りを歩く私。

川越市内の高校に通っていた私、でも少年に川越の味わいが分かるはずもなく。

店じまいして、建物だけライトアップされた蔵造りの町並みを歩く、カメラで写真を撮る。

落ち着きと文化の香り、楽しさと古さが混在していて。

道の頭上にいっぱいの鯉のぼり、素晴らしいアイディアに帽子を脱ぐ。

時の鐘の形がくっきりと浮かび上がっていた黄昏時。

あの蔵造りの二階で寝起きする生活はどんなものなのだろう、古いのか、新しいのか。

手持ちで夜景撮影の時の鐘、一眼カメラならそれでも十分な画質の写真になる。

写真撮影スポットを探して熊野神社へ入った、灯りを玉ボケにして撮るのは楽しい。

強いサンセットの光が注いでいた時間帯。

よく見ると、よく見なくても、蔵造りのデザインセンスは美しい。

時の鐘、小江戸川越のシンボル。

埼玉りそな銀行、仕事にならないクラシックなオシャレ感。

日中に泳ぐ鯉のぼりたちも爽やかだ。

本川越駅前ロータリー、懐かしさが溢れる。

丸広百貨店の屋上からのサンセット、かつてはミニ遊園地だった屋上で母と遊んだ。

サンロードの夜歩き、本川越駅〜川越駅の移動で、ここを何回歩いたことか。

今はクレアモールと呼ぶのでしょうが、私にとっては永遠の川越サンロード。

川越城本丸御殿を初訪問、川越を代表する場所でもあるのに地元民だった頃は来たことがない。

1,848年頃の本丸御殿大広間が現存している川越城、とてもとてもレアな場所。

戦さのない時代の平城だから、戦国時代の城イメージとは大きくかけ離れる川越城。

川越藩の治世の中心地、政治の場所、この地方の県庁ってこと。

それっぽい人形もあった、畳の上で行われる川越藩の仕置き(行政)?

所々に文化の香り、ついついカメラを向けてしまう。

本丸御殿の入り口、川越城の顔として紹介される、平和な時代のお城のあり方ね。

中世・戦国時代、北条氏康の河越夜襲の頃は「河越城」の漢字イメージ。

徳川時代以降の平和がやってきたあとは「川越城」。

江戸時代以前の関東では、この川越藩が坂東(関東)の最大繁栄地だった頃もあるとか。

美しい木目の建屋、ここを歩いた楽しさを忘れない。

富士見櫓に登ってみた、川越城で最も高い場所、天守がわりだったという、確かに眺望は良い。

三ノ丸が川越高校になっている、"かわたか"と呼んでいた地域で一番頭の良い男子校。

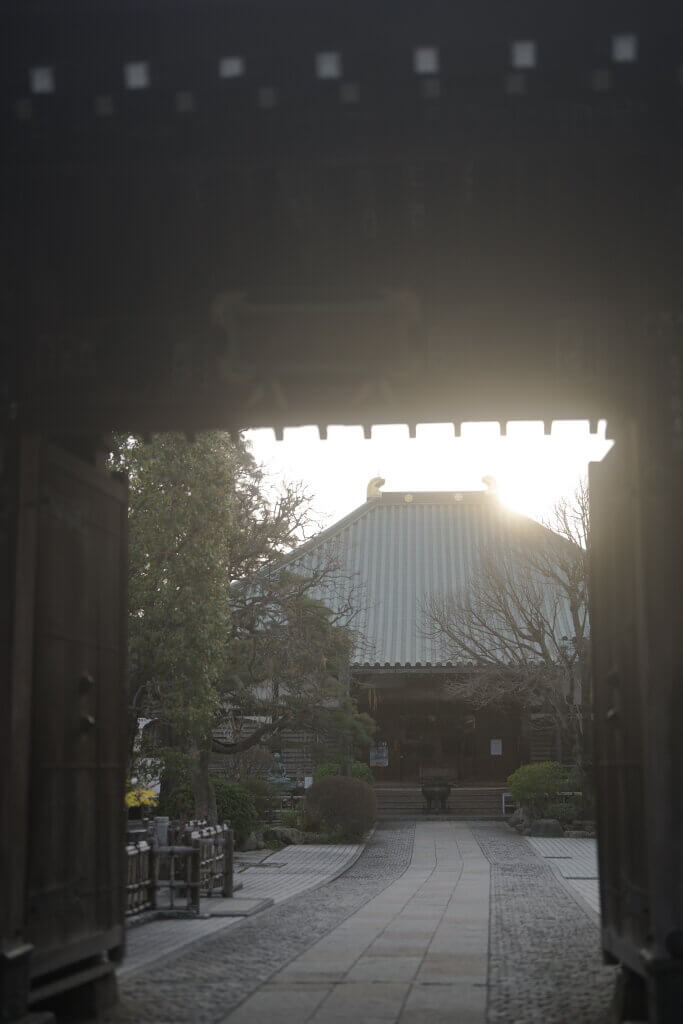

川越大師・喜多院、ここを訪れるのは初めてかな、来たことあるのかな、自分でも分からない。

文化と格式の高さを示す建物が多く、徳川将軍家との繋がりを感じさせる大寺院だと感じた。

なるほどね、川越の都市規模の大きさというか重要さは、こうした城や寺院の格式でも分かる。

桜の頃、建物越しに見る桜が美しかったことを忘れないよ。

-

参考川越氷川神社の写真スポット、行き方・駐車場

ずっと昔から知っている川越氷川神社、でも中学生や高校生の時分にはその素晴らしさが分からなかった。 大人になって訪れると、あぁここには美しいものがあるとはっきり感じる川越氷川神社だったんだ。 絵馬トンネ ...

続きを見る

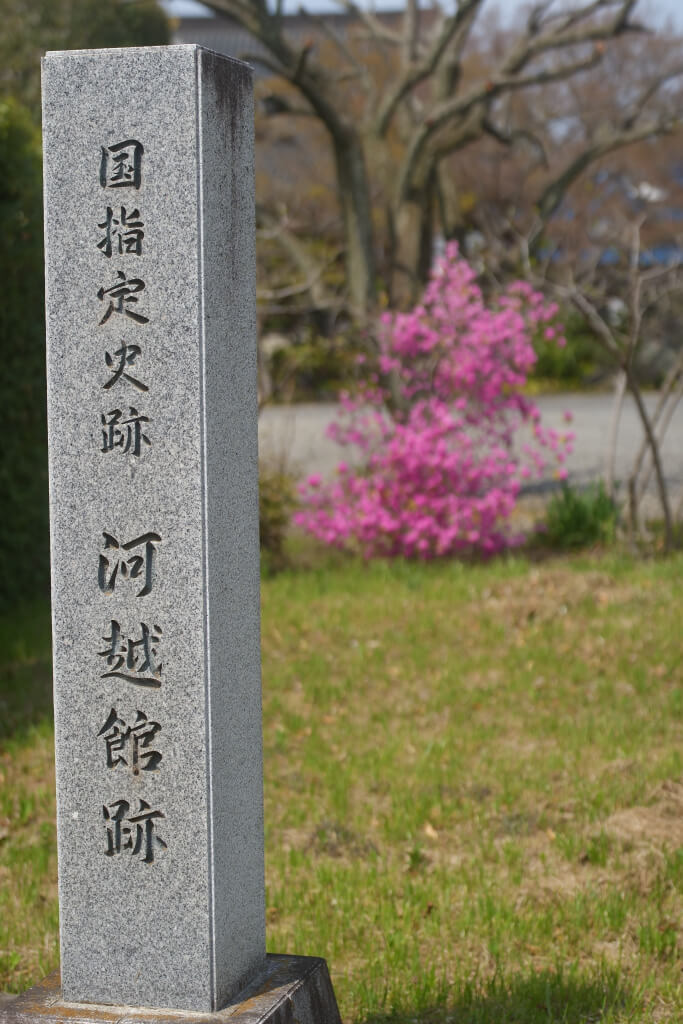

川越城から西、入間川を越えた上戸にある河越館跡、1,400年前後の河越氏の居住地跡。

ただ平らな原っぱですけど、当時は人々の中心地だったのだろうな。

常楽寺には大道寺政繁の碑があった、どうやら有名なお寺だな、これは。

河越城ではないし、河越合戦の場所でもない。

桜が見事だった常楽寺、当時の文化中心かな。

川越に河越氏、ずっと古いルーツ。

思い出の川越、入間川、菜の花の色と共に。

桃の花の色が、高校生ぐらいの美しい少女のようだ、恵まれた美しさ子たち。

2022年12月31日

また数年ぶりに川越の古い町並み、この日は母と叔母と三人でわずかな時間の訪問。

観光メインストリートが車道も兼ねていることだけが気に食わないが、あとは独自の雰囲気を保っている川越は素敵。

時の鐘、高校生の時はちっとも見向きしなかったのに、大人になった今はなんだかこの川越名物が愛おしい。

小京都たる川越を体現したかのような文化を感じる寺院。

駄菓子は食べないけど、芋菓子はいっぱいいただくよ、川越の名産品ですもの。

2016年9月17日

川越の写真(蔵造り・時の鐘)小江戸と小京都、埼玉県川越市

久しぶりに小江戸・川越の蔵づくりの町並みを散策してみると、外国人観光客がたくさんいることに驚いた。

主に台湾・中国からのインドバウンド客をお見受けする。

僕が若い頃、もう20年も前のことだが、川越への観光客といったらシニアな人(もちろん日本人)のイメージ。

それがなんだか、小江戸だの、関東なのに京都を手軽に味わえる小京都だの、異名が盛り上がって訪問者が増えて行った。

それはきっと川越観光を誘致していた人たちの勝利。

蔵造りの町並みの中心地は、週末だけは歩行者天国にすべきだな、

道の両脇にお店があるのに、真ん中に車が走っていては調子が悪い。

観光と生活の両取りをしている感じ、あと一歩踏み込んでいっそ観光地化を。

そのぐらいの舵取りが求められているよ、川越の中心地は。

サンロードのキラキラしたお店のアーケードばかりに足を踏み入れ、

こっちの小江戸川越の古い町を訪れることがほぼがなかった高校生の僕。

惜しい、今思うと惜しいな、和風の魅力は若い頃の自分には響かなかった。

川越祭りで偶然に歩いたぐらいだよ、蔵づくりの町並み一帯は。

江戸時代には、江戸に次ぐ関東第2の大都市だった川越(河越)。

今更知った川越という町のこと。

なんだか今では誇らしい、小江戸・川越の蔵づくりの町並み。

2011年撮影

小江戸・川越の観光写真(蔵造り・時の鐘)写真撮影スポット

小江戸・川越で有名なのは、蔵造りの町並み。

埼玉県育ちの僕、子供の頃に来た記憶はゼロ、大人になって初めての気分で川越を歩く。

通った高校は川越にあるのに、古めかしい場所には若者は行かないか。

地元民こそ、地元のベタな観光地のことを知らないものです。

そんなところつまらないよ、と決めつけて地元の観光地に行こうとしない心理は不思議だな、もったいない限りだ。

時の鐘を見たのはほとんど今日が初めてのこと、川越を愛する僕としては知らなくて恥ずかしい。

川越祭りは友達と行っていたから、川越蔵造りの町並みは歩いたのだろうが、

当時の僕の視野には何も入ってきていない、記憶も全然無い。

駄菓子屋横丁だって、存在自体知りませんでしたからね。

サツマイモの町・川越、お土産はサツマイモだらけ。

川越の蔵造りは、他所の小京都にも引けは取らないなぁ。

雰囲気は良いし、観光地としてお店だって頑張っている。

モノクロ写真のような蔵造りに、カラフルな鯉のぼりがかかって、これは新鮮。

高校生時代を過ごした川越、当時と今の自分の違い、感慨深い一日になった。

川越蔵造りの町並みを写真に、僕のささやかな恩返しto川越。