「恩に着るから。 なっ、さくら、金を上野の呑み屋に届けてくれ、未来の車で」

こんな時間によくそんな夢語れるわね、無銭飲食なんて、呆れてモノも言えないわ。

「そう怒んなよ、もうしない、二度と、こういうこと。

未来の車なら、狭い呑み屋町でも、横歩きして入ってこれるだろう?」

今まで何べんその夢語ったと思うの、もう甘やかさないから。

「あ、そうか、じゃ、俺の未来の車がどうなってもいいんだ、ねっ、分かった!」

そんなこと言ってないじゃないの! ガチャ。 ちょっと、あっ、切っちゃった。

トラさんったら、いくらお酒の上の空想話だからって、

前後に走ることに飽き足らず、左右に動くだなんて、未来の車の飛躍もいいとこ。

一体、どうしたらタイヤが横を向くの?

ステアリングを切る角度に限度があるとか、 横に動く全方位タイヤを作るにはコストがかかり過ぎるとか、

そんな専門的な話は置いておき、トラさんちゃんと帰ってこれるかしら、 また変装でもして戻ってくるかな。

助っ人来たらず、か。

いーか、よく聞くんだぞ、 エビの前後運動とカニの左右運動を合わせたら、無双の甲殻類になる。

生を受けた者、目標をそこに置くのが正しい進化だろう。

電気自動車とか燃料電池とか自動運転の派手な研究開発の前に、

横歩きする車ができれば庶民は嬉しい、それこそ未来の車。

勘違いするなよ、俺は別に走行中に横動きをしろ、と言っている訳じゃない。

縦列駐車やパーキングの時だけ、ゆっくりなカニ歩きができればいい。

スーツケースと同じ動き方しかできない自動車は無機質、 所詮は血が通っていないのか。

それを言っちゃおしまいよ。

タイヤが180度動くのが難しければ、 アンダーボディとアッパーボディだけが90度回転すればいい。

製造コストが初期に高かったのはハイブリッドシステムも同じ。

まずは造って世に浸透させていけば5年10年でコストダウンは叶う。

古くからのテーマなのに、今の技術力をしても叶わない遠い夢。

いいや、先端技術を装ったほうが世間から「いいね」が貰えるし、 金も稼げるから優先させるだけ。

結構毛だらけ猫灰だらけ!

地味な横歩きには投資したがらない、狭い呑み屋には未来の車は入ってこれない。

やはり、助っ人来たらず、か。

でもトラさんは夜半にフラっと帰ってきた。

お金持っていないはずなのに、どこかの課長さんにでも奢ってもらったのかしら?

機嫌を損ねたらしく、翌朝にはもういつもの革トランクを片手に持って出ていこうとする。

「さくら、長い間世話になったな、旅にでるよ」

トラさん、どこ行くの?

「カニはいつも横歩きじゃなくて、縦に歩く種もいる、タラバガニとか。

何を言いたいかって、実は横歩きできる未来の車が走る場所があるんじゃないかって。

旅立ってくるよ、そんな未来の車へ」

トラさんの空想って、もうどうしようもない。

どうしてそんな瘋癲なのかな、決まりきった現実にも筋があるのに。

「達者でいてくれ、あばよ」

そして、トラさんが片手を上げる。

私の説得は聞いてくれないから、 どこかのヒロインが偶然に店先に歩いてくることを願ってみる。

願ってみるけど、そんな瞬間の奇跡は起きるのかな。

未来の車は横歩きの機能を持つのかな、ドラマでもないのに。

「未来の車・プリウスは、ハイブリッド車界の小野道風さ」

パワースイッチを押して走り出す。

駐車場の暗がりから車道の日なたへ出ると、ケンは悪戯な表情をしてそう言った。

「何て言うのかな、今のガソリン車は燃料電池車・電気自動車へと進化してゆくよ。

その途中でさ、何でもそうだと思うけど、物事がはっきりと転調した瞬間ってあるよね?」

助手席から覗く彼の視線の先には、なんだか難しいコクピットモニターがある。

ディスプレイされているモーターとエンジンの難しい燃費情報も、

ケンにとっては爽やかに吹く春風のようで、いとも簡単に読みこなしてしまうのでしょうね。

「ちょっと変わったお話になる。

日本人が書いている書って中国の書道に近いけど、決して同じではないって分かるよね。

中国から輸入された書道が、長い歳月を経て、日本スタイル「和様」に変化して現代に至るんだ。

その和様の筆跡を遡るとね、これは日本の書道史ってことになるけど、

中世・平安時代の小野道風という人の書から、別物になっているんだ」

「今度は書道のお話?あなたは変わったお話を本当に一杯知っているのね」

ケンって不思議。

ある朝は飛行機が飛ぶ原理を語ったと思ったら、ある夜はペルセウス流星群のことを語るの。

今度は何?日本書道史のお話って、どこでそんな知識を得ているの?

「有名なお話さ!中国からの輸入物と、日本固有の書、その違いを確立したのが小野道風だからね。

海外の真似からの脱却、日本文化の自立、青が藍から生まれて青に変わってゆく。

そうだ、藍は青より出でて藍より青し。

真っ直ぐ突き立てる過酷な中国書より、優雅な日本の書道のほうが僕は美しいと感じるよ。

和様漢字の美の始まりは小野道風から、僕が興味を持ちそうなことじゃないか」

「それは分かるな~。でも書道とプリウスの共通点、未来の車との関連性って分かんないな~」

「1997年の終わりに販売されたトヨタ・プリウス。

ガソリン車全盛時代の今でこそ、まだ実感が沸かないけど、

近い未来には未来の車と呼ばれる燃料電池車か電気自動車が主流になって、ガソリン車は時代遅れになる。

まだ50年先のことだと思うけど、いつかみんなは振り返ると思うよ。

どこが昔の車と未来の車の境目なのか、って」

話を勿体ぶってケンが押し黙る。

会話が途切れると、エンジン音はかすかに聞こえるものの、とても静かな車内。

これがハイブリッドシナジードライブの醍醐味。

「それがトヨタ・プリウスなんだよ!

プリウスが未来の車との境目なんだよ!

書は小野道風、車はプリウス、過去から脱却し、未来を切り開いたパイオニアたち。

プリウスって、素敵な響きじゃない?

”プ”っていう、破裂音の子供じみた、やんちゃなところ、

”リウス”っていう音は品格を出していて、それでも高級過ぎない感じ。

通して”プリウス”って発音すると、なんとも未来を感じさせる、

ちょっと腕白で、クラシックでもあって、通して異質過ぎない魅力的な音だと思うな」

「ケン、プリウスっていう言葉の意味は何?英語ではないと思うけど」

「そうだよ、英語じゃない。プリウスって奇跡みたいだ。

ラテン語で”先駆ける”を意味するのが、”プリウス”なんだ。

もうこれってはまり過ぎ。これ以上ない、最高のネーミングじゃないかな。

未来の車を”先駆ける”のがプリウス。

商売を越えて、なんか神の符号みたいなものを感じるよ」

ご機嫌になったケンはEVドライブモードスイッチを押して、モーターだけの走行に切り替えた。

エンジン音がなくなり、モーターのみの静かなクルーズ状態。

「未来を先駆ける車、いいや、もうトヨタはプリウスで未来の車を先駆けたんだよ。

ハイブリッド技術は未来の自動車業界のメインキーワードだ。

この流れは燃料電池車につながって、車はCO2ではなく水だけを排出するようにある。

まぁ、昨今では電気自動車のほうが未来を掴む可能性が出てきてはいるけど。

あえて今、僕は宣言させてもらうよ、プリウスは未来の自動車界の小野道風だって!

きっと50年後に僕と同じことを言う専門家が現れるだろう。それが僕の老後の楽しみさ。

そう言ってケンは楽しそうに笑った。

未来の車を見越して、ケンは自動車に何を託しているの?

わたしも考えてみようと思った。

ガソリンから水素へとエネルギーが変わってゆく過渡期に生まれたハイブリッド車、

それって今までの大きな流れを断ち切る、未来の車の重要な変換期なのでしょう。

未来の車のはしりがプリウスだって、わたし、なんかそう思えてきたよ、ケン!

未来の車のカラーデザインを考える上で、効果的な試みをしよう。

色という1点に特化して、色彩学の力をお借りして、でも若干の幼児心を入れて。

今日はゴレンジャーのみなさまに集まってもらった。

赤・青・黄・緑・桃と5色様々なヒーロー/ヒロインたち。

そろってポーズをとってもらうと色彩美に自然と拍手が出た。

突き詰めるところ、この5色からの選択になる。

自動車でも、携帯電話でも、洋服でも、食品でもそれは同じか。

わたしは人差し指で顎をなぞり、考えを深めていく。

どの色が未来の車のイメージに相応しいの?

考慮すべきポイントはシンプル。

未来の車は、人工知能によって自動運転がされ、

事故が起こらないように安全装置で人が車に管理されるイメージ。

人間の感覚という不確かなものに支配されることなく、コンピューターが取り仕切る世界になる。

なんていうか、それは知的で冷静な印象になるのでしょう。

夕べ、レモンティーを飲みながら読んでいた色彩学の本からのメモをたどる。

それぞれの色のイメージって、私の意見ではなく、もう世間一般的に決まっている。

| イメージ | |

| 赤 | 熱意、強さ、危険 |

| 青 | 冷静、知性、誠実 |

| 黄 | 幸福、新味、幼稚 |

| 緑 | 自然、平和、安全 |

| 桃 | 優美、幸せ、色気 |

あぁ。 本当はゴレンジャーに逢わなくてももう答えが出ていたの。

無駄に時間と交通費かけて来てもらってごめんなさい、

本当はわたしがただあなたがたヒーロー/ヒロインに逢いたかっただけ。

青、冷静と知性に誠実まで備えている。

絶対に交通事故を起こさないのが最大の美になる未来の車なら、青でしょう。

王道というか、絶対的多数の未来の車には青が採用されるとわたしは信じる。

| イメージ | |

| 紫 | 神秘、感性、官能 |

| 白 | 清潔、正義、完璧 |

| 黒 | 重圧、高級、絶望 |

| 金 | 豪華、高級、成功 |

| 銀 | 上質、高級、洗練 |

だから、わたしの目はアオ・レンジャーに釘付けだった。

安定している。

知性そのもの、裏切られる予感がしない、人当たりも爽やかだし。

難をあげるのなら、セックスアピールを感じないこと、面白さがないこと。

その点だけ、赤に購買欲や肉食性、性欲による販売力を感じるが、あれは獣よ。

未来の車が興奮したり、感情的になってはダメだよね。

ようやく登場してきました、青色の未来の車!

こうして未来の車のカラーデザインの中心は1つに絞り込まれる。

大袈裟に書かなくても、誰もが分かっていたことかしら。

ベースが青になって、あとは派生形でどう他の色と重ねるか。

高品質・技術力の高さということでは、未来の車は日本文化に近い。

「車なんて、ただ走ればいい」という方もいるが、

「未来の車なのだから、求めらている最新機能を備えて欲しい」に向かうだろう。

色のジャンルだって同じで、青色にもこだわりが入るのが未来の車かな。

| 青色での、日本の伝統色 | 薄花色・青白磁色・水色 |

これらの色薄い系統の青、日本伝統色をお洒落にした青色が世に出ると思う。

それってガラパゴスな日本だけかな?

強調が必要とされる欧米文化においては青色の未来の車は地味すぎ?

アジアにおいては未来の車は知的で冷静な青が主役になるとわたしは信じる。

ごめんなさいね、ゴレンジャーさんたち。

懐かしくて、ただ逢いたくて、カラーデザインに理由を付けて、無理矢理来てもらった感じ。

5つの色のメジャー化において、レンジャーもののご活躍は確かなものだったよ。

未来の車のカラーデザイン選びでもそれは同じで、

つまりはあなたがたをどう現代風に解釈すれば良いか、ということに尽きるのね。

あれはトラさんと草団子の形について口喧嘩していた時。

”真ん丸にしちゃぁダメだ、客が遠のく”と何度も繰り返すトラさんは、

話を脱線させて”未来の車ならデザインはパンプキンのごとき楕円形にしろ”と息巻く。

「なんで未来の車と草団子を一緒にするのよ」と私は一蹴する、 ついでに足を組み替える。

すると肌の色に一瞬目移りしたのかトラさんは、 ちょっとトーンを弱めて言葉をつなげる。

”パンプキンは鈍くさいが、愛嬌・親しみ・温かみがある。

肩でも組んで一緒に盛り上がりたい気分になるだろう?”

「つまり自分と対等か下が良いってことね、身分階級闘争かしら」

イヤな感じたっぷりにそう突き放す私に、トラさんは唾をぺっぺ、と飛ばしながら言う。

”未来の車の見かけは楕円に! 例示するなら、大福・ふぐ・提灯あたり。

間違っても、真ん丸や縦長の丸にしてはいけない!”

私には分かっていた。

トラさんのその古くさい考え方、あなたは旧車にそそられるタイプだわ。

「ハイセンスを欠如させた、平々凡々としたスタイルに未来の車のデザインは宿る」

できるだけロートーン、かつ朴訥な音調で私はそう呟いて、

新東名高速道路沿いにオープンしたコストコ岡崎を眺めた。

トラさんはサングラスに目の感情を隠しながら、私のいる助手席を向くと短く一言。

”それは何故だね、キミ?”

だから私は速攻で答えてあげたの、今後はハイトーンで可愛らしく。

「尖ったデザインは人を遠ざける、だって、手が届かないセンスがそこにあるから」

私の毒舌に、きっとトラさんは心を飛ばしていた。

そのままハンドルは握っていたけど、タイヤは道路上ではなく、

土埃が立つ岡崎市の古道・道根往還を滑っていたのでしょう。

”ねぇ、ハイブリッドとか難しい仕組みは理解できないんだ。

それだったらまだ電気自動車のほうが身近だな”

漂うような口調に変わって、スピードをやや落とし、トラさんは奇説を再開させた。

”どぉせおいらは、ありきたりのもの、普通のものに囲まれていないと落ち着けない。

突出、傑物、抜群、そんなのはおいらの半径1メートルには不要!”

あら?わたしはいつもトラさんの肌そばにいるのにどういうこと?

そう言いかけて口を噤んだ。

”大衆の10%が期待値を上げて待ちわびる鋭角ではなく、

大衆の90%が毎日に必要とする鈍角の方が、 未来の車のデザインに相応しいのでは?”

変な議論はそれっきり。

草団子は平べったいほうが客が手を伸ばしやすくなる。

未来の車を人口全体にまんべんなく行き渡らすのなら、楕円形のほうが浸透が早い。

まとめるとそういうこと、ねぇ、トラさん?

消しゴムを摘む指に力を込め、僕はその文字をゴシゴシと消し始めた。

気付いてしまったのだ、「未来の車」という言葉自体が間違っている。

だって、未来では自動車も電車も飛行機も 「未来の乗り物」という1つの言葉にまとめられる。

狭義の単語を使っていては、自分の限定的な視野を自白したことになる。

自動車に限定した話ではない、物事は皆、変わっていく。

陸・海・空だとか、水素・電気・ガソリンなどの概念がなくなった。

車輪・翼の有無ですらを意味を失い、 シンプルに未来の乗り物にジャンル統合されるのが未来。

Moverなのだ、Mover。

人を移動させるものはMoverと呼ばれるだけで、

牛肉部位のように細部に至るまで各々の名付けがされる文化は失われる。

だから未来の乗り物なのであって、 未来の車というと何だか時代錯誤甚だしい言葉になると気付いた。

前置きが長くなったが、 未来の乗り物を考えると主流候補筆頭のライドシェアに考えが及ぶ。

いにしえでは大衆の移動は起点から終点へと直接に、 各自でゆっくりだった、徒歩や馬の時代。

近代になると、移動人数の多い幹から幹へだけ、鉄道などで大量高速輸送を始めた。

でもまだそうした移動方法は値段が高く、大衆は点から点を続けていた。

現代では、点から幹へは各自で移動するものの、 幹から幹へはバスや新幹線や飛行機に。

ハブ&スポークという輸送方法の浸透により、大衆は幹~幹間の利便を得た。

次代はパーソナルモビリティ・プライベートジェットで、

ほぼ全員が自分だけのスタートとゴールを高速移動かと思っていたのだが、

技術はそれに追いつくのだろうが、なんだか違う方向性が見えてきている。

パーソナルモビリティが嫌ったものは、団体行動する際の時間のロスと、 他人との接点での不快適さ。

完全個人単位になれば、時間ロスと不快適さはなくなる。

だが、自分のためだけにチャーターするのは更に金がかかる。

次世代のライドシェアはどうかというと、時間ロスが現状よりもずっと少なくなり、 気にならないレベルに。

他人との面倒な接点も、同じく気にならないレベルまで減少する。

そして、何よりも、1人あたりに均すので、コストがかからない。

夢の実現。

技術の進歩とはそれほどすさまじい威力を発揮する。

そこまでくると、パーソナルモビリティにする必要性がなくなってくる。

ライドシェアなのに、パーソナルな空間を得ることができるのだ。

なんだか、ライドシェアという言葉も未来の死語になりそうな予感。

未来の乗り物は、そうして快適で低コストな移動を現実のものとする。

じゃぁ、未来の車ってナニ? 存在価値あるの?

Moverの一種、ワニにおけるアリゲーター科カイマン属の亜種のように、

メガネカイマンか?クチビロカイマンか?ぐらいの差になるのだろう。

素人には違いがさっぱり分からない。

未来の車というビッグキーワードも墜ちたものよ・・・とボヤきたくなる。

「未来のMover」なのか。

でもMoverはも今後ずっとMoverであり続ける気もする。

Moverの技術的進歩はもちろんあるだろう、 ドッグイヤーどころかマウスイヤーのスピードで。

今は未来のMoverをひと括りにしていても、

その頃になれば 「Mover目 車輪科 4タイヤ属 SUV種」とでも細分化されるのだろうか。

だから未来のMoverに看板を書き換えようと思った。

でも、そんなライバル無数の市場で、浅学のわが身が勝ち残れるとも思えず、 100位がせいぜい。

ニッチマーケット・狭い世界でブイブイ言わせたいのなら、 未来の車のほうがSEO的に上位を狙える。

どこまでもお供しましょう、未来の車さま、平成の死語と嘲笑されても。

細分化されている現代の自動車の車種、もう斬新な狙い目・隙間はないと思っていた。

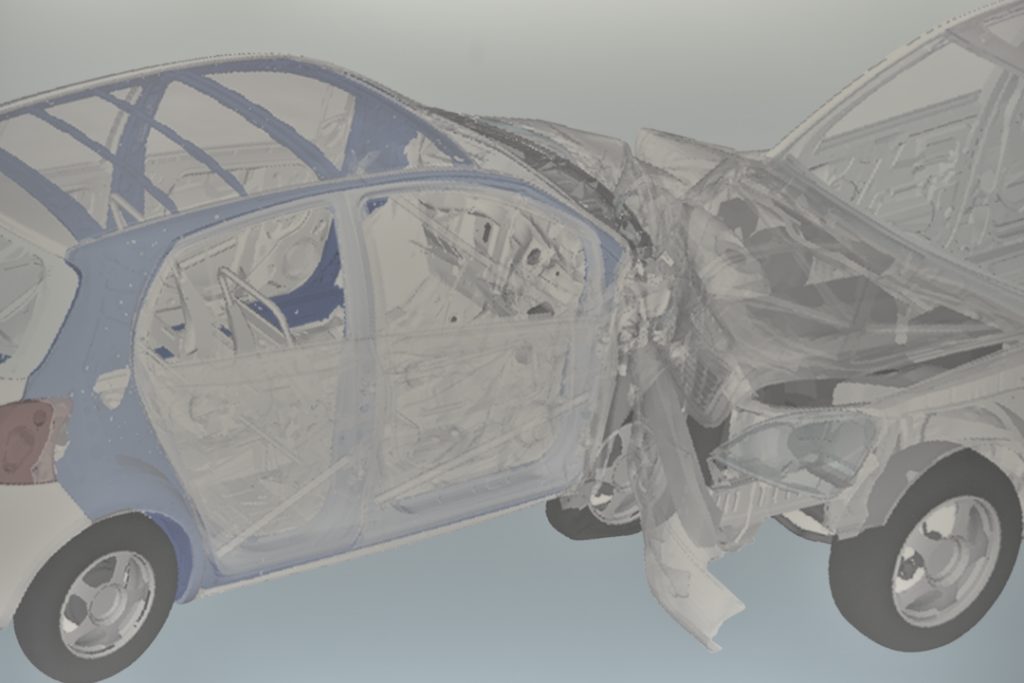

ところが2019年4月に発生した凄惨な交通事故によって、

商業的成功を収めるのは難しいだろうが、

自動車メーカーが新しい専用車種を世間から求められるようになった。

それは、初心者・高齢者向けの専用車種。

交通事故を自分が起こしても、相手をより傷付けない車、自分が傷付かない車。

その事件・池袋暴走事故は当時87歳の後期高齢者が「ブレーキを踏んだが、

利かなかった」と言って起こし、巻き込まれた母娘が亡くなったという痛ましいもの。

ネット民を中心に運転者への怒りが向けられたのは、運転者が上級国民だったのが

きっかけのようだが、このブログではそこにスポットを当てることはしない。

| ・スピードの上限制限をかけて、誤ったアクセル踏みの暴走を抑えよう |

| ・アクセルとブレーキの踏み間違えが、絶対ないようにしよう(オートマ車でも) |

| ・車体の素材を柔らかくして、相手に与える衝撃を減らそう |

理論というか、空想だけで言うと上記のようなことが一歩でも実現できればいい。

リスの尻尾をイメージした。

ジャンプして着地した際の衝撃を和らげてくれる効果がある尻尾。

オタマジャクシをイメージした。

成長と共に変態し、成体のカエルへのスムーズな変わり身とする。

まるでふた昔前、戦国時代の足軽のように、攻めること(槍)しか考えておらず、

守ること(盾)は重要視していない。

工夫の余地がある。

初心者・高齢者向けの専用車種、日本語で「セイフティ・カー」と呼ばれるその車種は、

最初の内は製造コストが高く、販売台数も伸びないだろうから、

自動車メーカーからすれば利益率が低く、会社のためにならない車だろう。

だがそうも言っていられないよ、

今後100年単位で見ればその種の未来の安全車は全世界の需要となる、エコカーと同じく。

ハイブリッド技術と似たところがあって、先行してその分野の技術を抑えてしまったメーカーに

いずれはメリットが出るのではないか。

もちろんこんな新しい技術を開発できる自動車メーカーには、

財力と総合的な技術力が求められるから、

日本一のあの自動車メーカーT社にしか期待できないかもしれないね。

未来の車はファッションショーに似ているという説。

誰も知っているだろう、ショーで見かけるファッションそのままで現実の街を歩くのは、浮世離れも甚だしいという事実。

ショーでは、100倍濃縮すべきエキスの原液そのものが発表されていると考えればいい。

実際に飲むのは随分と薄めた後のもの。

それを分かった上でファッションショーを見ないと、面白さは半減する。

そこで未来の車だ。

何年先の未来の車という定義をしていなければ、10年先でも100年先でも、未来の車のお題になる。

「未来の車は絶対に交通事故がない」「地上を走るのではなく、上空を飛んでいる」

みたいなファンタジーの世界で未来の車が語られるのも道理。

現実的な未来の車、それこそ5年10年先の未来の車を想像しても面白くはないでしょう。

いっそ突き抜けた未来の車を、そしてそこから薄めていって数十年先に現実化されるアイディアを。

ファッションショーを見ていて思うのは未来の車に似ているということ。

「えぇ、これのどこが最先端ファッションなの?」という驚き。

裸を強調したもの、全身同じ色に統一されたもの、原始的な何かに立ち返っているもの。

デザイナーたちの専門的な目で見れば新しいのだろうが、古い反復そのものに見える服もある。

所詮は人間同士、新しい発想なんて数あるものではない。

昔からの基本の使いまわし、ちょっとしたアイディアで十分なのだろうね。

だから未来の車といえども突飛なアイディアを求めず、

ご先祖様たちが築いてくれたものを、私たちは大切にすればいいと思えてきた。

あれこれと、未来の自動車のイメージに想像力を働かせる時間は、なんとも楽しいもの。

それも、自動車関連ばかりで連想する未来の自動車だけではなく、

まるで畑違いの、例えば思い切って「赤ちゃんにとっての未来の自動車」を考えてみると、

そこにはいかにも斬新な未来のドライブがあることに気がついた。

おやおや、赤ちゃんにとっての未来の自動車って何かって?

赤ちゃんを背中に乗せたパパがハイハイしている姿、それが赤ちゃんにとっての未来の自動車。

もうちょっと大きくなって、パパに肩車される時が未来の自動車なんだよ。

未来の自動車の原点は、自分を乗せた物体が、自動で動くところだからね。

赤ちゃんはきっとびっくりしているよ、自分を乗せたパパがハイハイで動く時。

しかもその未来の自動車は、背中の存在が大好きだから、決して背中の主を傷つけない。

温かくて優しくて、安全配慮抜群で、それでいて楽しませてくれる。

おぉ、これだ! これこそ、未来の自動車というか、自動車が必要なものを満たしているじゃないか!

人がずっといにしえから続けてきた子供のあやし方に、未来の自動車があったなんて。

ちゃんと動くこと、そこに愛があること。

それが未来の自動車の本質だと、気づかせてくれたのは、赤ちゃんとパパの未来の自動車なんだよ。

こんな未来の自動車空想に費やす時間は、有意義なもの。

最新技術に目をとられる未来の自動車談義も悪くないけど、基礎設計をしっかり積むことで、

更に僕たちの未来の自動車は、より安全に、より快適に走れるって、そんな気がしているんだ。

工学的観点を離れて、未来の自動車を考えてみよう。

究極の未来の自動車って、一体ナニ?

自然界で見かけるものに未来の自動車を当てはめてみると、いくつか候補が見つかるね。

泳ぐ魚、飛ぶ鳥、漂う雲、流れる水、燃え移る炎、入り込む風。

どれからも学ぶ点はあるのだろうが、私が最も気にしているのは赤ちゃんを抱っこする親の腕。

赤ちゃんの楽な移動を実現させて、安心安全を担保するという意味では抱っこに注目したい。

まれには抱っこから赤ちゃんを落下させて事故を起こしてしまうこともあるだろうが、

他と比べれば万能に近い未来の自動車が、抱っこにあるのではないだろうか。

決定的な違いの根源はどこにあるかな、「親の愛」だ。

これまた具体的な解決案を出すのが難しいキーワードを拾ってしまったものだ。

親の愛が完璧に近い未来の自動車を創りだしている。

電子機器と金属材料でつくられる未来の自動車に、どうやって愛を注入すればいいのか。

神のみぞ知る難問、それが分かっていれば未来の自動車なんて既に完成させているよね。

未来の自動車が、運転手や乗っている人、他の自動車、それから道路周りの人たちを愛するようにすればいい。

愛する=始終気にかけて目が行き届く、ということだと仮に断定してみよう。

それを未来の自動車に置き換えてみると、未来の自動車に周囲360°を随時見渡すレーダーを搭載か。

人工知能でヒト・モノを判別、危険を予測し、危険を避ける行動を即時に取ってくれるものがあれば。

未来の自動車に愛を、人工知能による自動運転がその答えに一番近いと思う。

人工知能と聞くと冷たさすら感じるが、実質は「未来の自動車が人を愛すること」なのだ。

機械に愛されるというのは躊躇があるが、未来の自動車とはそういうこと、きっとそういうこと。

未来の自動車のことをアレコレ考える日々、今日のコーヒーブレイクの最中に考えたのは「抱っこ」のこと。

オドメーターが1万マイルを差した。

約5カ月乗っている車だから、年間換算すると38,400キロも運転することになるの僕?

仕事での移動が大半とはいえ、随分アメリカの車社会に付き合うなぁ。

アメリカで50年後の未来の車のことを考えてみたが、ずっと実用的なことしか思い浮かばない。

アメリカの田舎町で長距離運転している経験上、何に困っているって、

①土地の広さ(長距離運転)

②天候の不安定さ(突然の大雨、霧や雷、動物の飛び出しもあるね)

③ガソリンがたくさん必要(しょっちゅう給油)

となるが、これを50年後の未来の車は解決できるだろうか。

①土地の広さはスピード出せる車を作るということじゃないし、

せめて眠気を防いでくれれば良いが、50年後の未来の車の出番じゃないよね。

②の天候は頑丈なボデーとフロントガラスの視界確保だが、

ちょっと50年後の未来の車というニュアンスと異なる。

③の給油、これは燃費性向上と燃料タンクの工夫による大型化で実現できるかもしれない

こうして考えると50年後の未来の車って何?

少なくとも自動運転や事故防止、電気自動車ら未来の技術革新はずっと先、

100年後の未来の車に見えてくる。

もっと現実的な50年後の未来の車を。

より疲れず、より長く走り、より安全で、より安く購入できる

50年後の未来の車を欲している。

アメリカという合理・過密な車社会で考える「未来の車」とは。

日本にいた時とは、自分の発想が変わってきたのを自覚している。

①一人一台、誰でも実用する (他の交通手段がない、車がないと生活できない)

②走れればいい (車検はない、事故車も多い)

③安全と収入が車種に反映

(普通にスピード出てるから事故った時、小さく弱い車ほど致死率高い)

異質なものを肌で感じていた。

仮にアメリカの地で「未来の車」とは?と人々に尋ねてみた時、

「興味がない」と一蹴されるのではないか。

日本の都市部で空想遊びされる「未来の車」談義の精神は、

カケラほどもアメリカに及んでいない気がする。

「一回の給油でもっと距離を走れる車 (燃費というより燃料タンクの大型化)」

「大雨、雪、霧、動物や車との衝突にもっと自分の身を守ってくれる車」

「同品質で単純に価格だけ安くなる車」

こんなシンプルな願いがアメリカでの「未来の車」なのではないかと推測した今の私。

少なくとも最先端技術を突き詰めた話ではない。

実用的なもの、現実味のある小改善。

未来の車社会アメリカで求められているのがそれだとしたら、

輝かしいものを未来の車に投影させていた私のイメージは、灰となって消えて失せても良い。

未来の車の機能に期待してもよいのならば、自動回送してくれる車が欲しい。

山から山へとトレイルランニングする時、複数人・複数台で行くのなら、

最初に2台でA地点に行って1台をデポして、

もう1台に乗り合わせてB地点で降り、

B地点からA地点へとトレイルランニングすればいい。

それが単独走だとどうだ。

A地点からB地点へ走ると、帰りはその真逆のB地点からA地点へ走るしかない。

ただね、どうしても同じ道を往復するのは同じ景色・道だから、つまらない。

そこはどうしても妥協できないポイントなんだ、トレイルランナーにとっては。

だから未来の車に自動運転機能が発達すれば、

指定したB地点に車だけで自走して欲しい。

B地点の指定駐車位置にぴたっと止まるのは難しいのだろうが、

大なり小なり難はあっても、 未来の車には

とにかくB地点付近に車が一人で移動して駐車していて欲しいのだ。

未来の車には、自動回送ができる機能があるといいな。

運転手なしでA地点からB地点までどうやって走るのか。

B地点では何を目印に、どんな場所に駐車すれば安全なのか。

それが僕にとっての未来の車。

問題は山積だろうが、きっといつの日か、未来の車は自動回送機能を叶えてくれる。

願えばいつか叶う法則にすがるように、イメージだけの遠い夢に想いを馳せる僕さ。

50年後の未来の車の進化、ねぇ。

そんなキーワードで検索しちゃって、あなたはよっぽど、自動車がお好きな方。

50年後には、未来の車はどんな進化を遂げているのでしょうか。

未来を知るには、過去から。

逆に50年前って、まだ車の創世記。

それが50年で、電気自動車や燃料電池車が現実性を帯びるまで

進化してきたのだから、これって凄いこと。

2000年かけて、人はどれだけ進化してきたのかな?

ここ50年の進化は加速度的だけど、

昔の50年の進化ってあまりスピード感はない。

だから、次の50年に車の進化を求めようとする、あなたの心って、

人間の進化の歴史からすれば、いびつなものだよね。

と堅いことを言いましたが、将来の車、50年後の車って、僕も気になります。

僕は推測しよう、50年後の車の進化は人が運転していない、と。

あなたは高速道路に乗ると、自動ドライブモードに切り替えて、

シートを倒して眠りに入る。

行き先だけセットしておけば、あとは高速道路の出口まで、

未来の車に内蔵されたコンピューターが、

事故なく、高速で、正確にあなたを運んでくれる。

一般道路ではまだあなたが運転することもあるでしょう。

飛び出しや衝突物が多い街中にはコンピューターがクリアできない問題がまだ残っている。

高速道路網は全くの静音となり、

地方や住宅街までびっしり整備されているようになっている。

手動運転ゼロというゴールはもう近い。

最小限の人力、最大限の自動化。

人間の判断ミスは50年後にも残るから、

50年後の車の進化コンセプトは、「なるべく人に任せない車」

ということになる。

| 1769年 | 蒸気自動車が発明される |

| 1870年 | ガソリン自動車が発明される |

| 1908年 | アメリカで大衆車が発売 |

| 1970年 | 日本でも自動車が普及 |

| 2019年 | 誰でも自動車持てる時代 |

すごいよ、人間って。 わずか200年の間に、

人力車から、コンピューター運転車までの進化を遂げていったのだから!

そうそう、車って人が運転すべきものじゃないって、

そう世論が行き着いた先が、50年後の車なのだよ。

未来の車はヨーロッパデザインが主流になり、角が取れて丸みを帯びたスタイルが席巻してゆくのでしょう。

各モーターショーに見る流線型の大型化ではなく、スマート化の一途をたどる動向を見れば、

カーデザインの行き先は見えているような気がする。

でもケンにそんなことを言ってもダメ。

あの人は誰もが考えそうもないなこと、いつも飛び越えた考え方をする人だから。

ある時は、レクサスLSのボデーは、仏師・運慶の不動明王像だと言った。

ある時は、未来にはペット化される室内車が、世間の話題になるはずと言った。

わたしは到底彼の脳漿についてゆけない。

何て言うのでしょう、それでも彼との仕事上の付き合いが長いから、ケンの考えそうなことは分かる気がした。

彼はきっとこう言うよ、欧米スタイルが通用するのも初めだけだって。

日本車の性能が欧米の自動車メーカーのそれを凌駕してしまったように、

アジアの奥優しい微笑みと内面から溢れ出る気迫が、いずれは未来の車でも世界の主流を掴む。

そんなことを言いそうだって思った。

何もかもを呑み込んで和様化させた日本伝統のスタイルは最高だって、いつも言っているケンだから。

「ねぇ、未来の車のデザインってどうなってゆくのかなー?」

ある時、高速の合流直前の隙を狙って、ケンにこのことをぶつけてみた。

すると彼は間髪入れない即答で、うわ言の様にこうつぶやきながら加速した。

「深海魚だよ、深海魚。未来の車のカーボデーデザインの行き先を僕は知っている。

角をなくして、流線型をつきつめたら、それは魚になるんだよ。

進化すればするほど、近くなってゆくのは深海魚の形さ」

やっぱり凄い人、こんな風変わりな質問に即答なんて、まるでクレイジー、まるでアーティスト。

「えー?もっと洗練されたスタイルに進むものだとわたしは思っているけど?」

「うん、5年10年のスパンで見ていけばそうなる。

でもね、その先に待っているのは人類のアイディアの行き止まりなんだよ。

人の想像力なんて知れていて、無数の生命を創り上げた神のアイディアの足元に及ばないのは分かるだろう?」

「それはね、神が創る有機生物たちの素晴らしさには人が作る無機物は勝てないわよ」

「だからさ、僕が思うのは、人はもう自分たちの貧しいアイディアを進めるのではなく、

自然界のアイディアの良い所取りをすればいいと思うんだ。

水の抵抗を抑えるサメの流線形、いいや、どうせならもっと飛躍してしまおう。

光の届かない深海で彷徨う深海魚たちの不思議な怪しい魅力。

狂喜のセクシー、あれを未来の車に取り入れた時、

車はもう物質ではなく、有機動物に近い能力を備えた未来の乗り物になっていると僕は信じる」

正味、話の半分は分からない。

でもきっとケンの頭の中では理路整然と整理されているのでしょう。

深海魚が未来の車だってケンは言った。

わたしは決して忘れない、10年、50年先になった時にケンが言った未来の車のことを思い出して、

笑うか黙るか、どっちにしても楽しみには違いないのだから。

僕はずっと考えている、どうして自動車は地球の役に立たないのだ?と。

自動車が走って何を生み出す?

これは哲学的な発想ではないよ、人に自由や快楽・探検心を生み出す以外のことを夢見よう。

地球上の生物たちは有機的だ。

自分が生きるために他者の命をもらうのは人間と同じとしても、死ぬときにはその身を他者の糧として提供する。

生死の過程自体が循環サイクルに組み込まれていて、生きて無駄がなく死んで無駄がない。

ミミズは土を食べその中の養分だけを摂取したと思ったら、糞として出す土を見事なまでのきれいな土に再生させる。

そしてあの細長い身体はモグラら小動物たちの格好の餌。

知床の鮭は、はるかアラスカ沖まで遠洋して得てきた養分を身体一杯に蓄えて、自分が産まれた川に戻ってくる

産卵を終えると死骸を故郷にさらすが、

その死骸に宿る豊富な養分はヒグマやオオジロワシたちの貴重な生きる栄養。

草木は育ってCO2を浄化し、死んでは後進の森に栄養を還す。

人に使われたとしても食材に木材に、使われ方は無限の変容ぶりだ。

僕らの未来の自動車はどうだ?

吐き出す排気ガスは何かの役になっているのかな?

人類共通の願いとして地球の温暖化でもあれば納得できるが、

温暖化は人間たちの生きる環境を破壊することに繋がるのだから、真逆のことをしていることになる。

トヨタ自動車の渡辺・元社長は言った、「走れば走るほど空気がキレイになってゆく未来の自動車」 を夢見ていると。

そうだよ、その考えだよ!

車はより大きな身体の車に食べられてしまうような弱肉強食の世界には生きていない。

死んで身体を土に還すわけでもないし、むしろ死んで身体は行き先がなく、永遠の鉄クズとして生き長らえるだけ。

だからせめて現役で走っている間にでも何か役に立つことができればいい。

例えばタイヤだよ、技術的にこんなことができるのは数十年先のことかもしれないけど、

タイヤの中に削れて空気にまぎれると空気を浄化する何かを混ぜておく。

すると文字通り走れば走るほど空気がキレイになっていくということが現実のものとなる。

例えばエンジンだよ、これも技術的には不可能かもしれないけど、

走っている間にフル活動しているのは未来の自動車の心臓にあたるエンジンなのだから、

そこにも役に立つものを混ぜておいて、エンジンを動かせば動かすほどいいことが重なるようにすればいい。

自動車という生物が一番長く時間を費やすのは「停車」という活動だ。

これに何か工夫できないかな。

そこにいるだけで空気を清浄する効果を持つ車、そういうのが未来の自動車なんだと思う。

地球上に存在するありとあらゆる固体の中で、他者の役に立たない唯一のもの。

それが人と車、その無機的な命の営みを考えると冷笑に値するだろう、こんな馬鹿げた話はない

自動車が生き残るのなら、地球上の壮大な有機サイクルの輪の中に加わる準備をしないといけない。

自動車はもう命を持たない無機質な物体ではいられないよ。

自動車はもう命を循環する有機的な生き物でない限り、生き残りをすることなんてできないのだから。

100年後の未来の自動車は、もはや自動車という存在に留まらない。

いわば厳しい自然環境から身を守るためのシェルター、そして究極の移動ツール。

あれは2010-2020年頃だったかな、

当時の先進国では電気自動車とかハイブリッドカーが台頭してきて、だいぶCo2削減の意識が芽生えてきていた。

でもね、発展途上国ではそんなエコに対してコストをかけられないから、

経済発展を最優先にさせた結果、地球の生態系は歪んでいった。

そして地球に残ったのは灼熱の夏と、極寒の冬。

もはやその季節に外を歩いて移動するには限界があって、ほとんどの移動は自動車でしないと肉体に負荷がかかる。

厳しい外気を防ぐ、これが100年後の未来の自動車の大切な役割になっていた。

だから未来の自動車は飛躍的に進化していた。

夏や冬の駐車中も、乗り込んだ直後にも人間の皮膚に負担のない気温を維持する性能。

100年後のクルマは凄いよ、夏だって車内がモワーっと暑くないように工夫されている。

100年後の自動車はエライよ、冬だって車内がキーンと寒くないように改善されている。

厳しい外気を防いでくれるシェルターカー、それで人間は身を守りつつ、移動を続ける。

えっ、1人1台になったら渋滞がもの凄いことになるんじゃないかって?

いやいや、未来の自動車は自動操縦機能があって、個人がアクセル・ブレーキを判断しなくとも

安全かつ最速で目的地へ運んでくれるから、自然渋滞なんて発生しないんだ。

だから未来の自動車は究極の移動ツール、もはや人類は100年後には未来の自動車を手放せないよ。

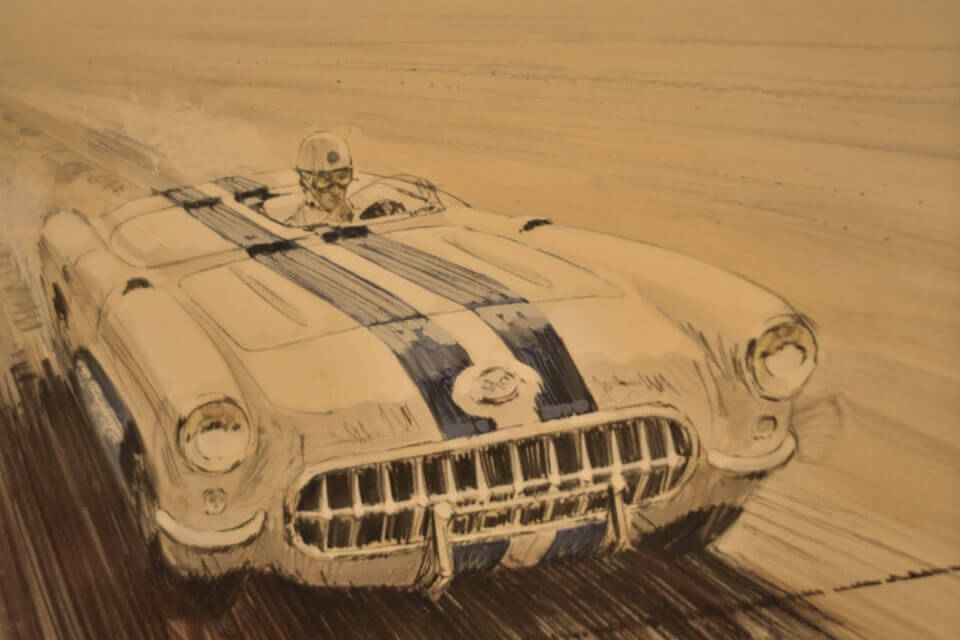

50年後の未来の車を考える、それほど面白いことはない。

私は知っているよ、未来の車は50年後にも外見は変わっていない。

現在の道路を走っている自動車デザインは、この先も続いて行くのだ。

ただね、中身と言うか自動車の性能は格段に進歩している。

よく考えてごらん。

自然界では、数十億年も基本的に同じ形態で動植物は命を永らえている。

なのに、自動車だけが極端な形状変化を迎えるなんて、ムリがあるのだよ。

だから50年後の未来の車も、デザインは進化していない。

カーデザイナーたちは斬新なものを描こうとしたが、

結局はスタンダードな形が一番ユーザーに受け入れられるから。

そこで自動車メーカーは考えたさ。

中高年の層が厚くなっている時代だ、それならいっそデザインはリバイバルにすればいい。

昔に流行した名車の外見や名前をそのまま、

ただし、中身はハイブリッドの極みで、燃費が最高なもの。

これはどうだい、ある種の感傷、昔の栄光にひたるのも悪くないから、

憧れの車に乗れるのは嬉しいこと。

それに未来最高峰の燃費性能、車内装備が加わっているのだから、

なんて素晴らしい提案じゃないか。

こうして未来の車は、50年後にも現在と変わらない外観のものになる。

ただね、進化し続けるパワートレーンは、もはやガソリンを必要とはしていないから、

旧態然としたガソリンがぶ飲み、排気ガスもくもくの自動車は未来の道路には走っていないんだ。

この空想はどうだったかな?

あなたが求めている50年後の車のヒントになれば嬉しいのだが。

ランニングする時に、格好は構わないと言ってよ。

最新のギアに身を包んでいないと、本物のランナーではないっていう雰囲気がキライ。

都会に居座っていた時は、そんな思い込みにすら囚われていたっけ。

ところが地方に出てしまえば、普通の服で走っている人がいっぱい。

逆に、最新の服で走っていると光景に浮いてみえたっけ。

大事なのは、ちゃんとRUNできるということ。

地味な未来の車のお話もその延長線上にある。

そこで地味な未来の車だ。

同調した自動車関係ニュースがある。

EV/HVも大事だが、ガソリンエンジンのエンジン熱効率を50%まであげるという自動車メーカーの試みを拝聴した。

燃料機関に頼る自動車は、まだ世界の6割以上を占めるのが2020年までは続くのだという。

それが現実的な未来の車。

先取りの技術研究も大事だけど、今のエンジンを効率化して、

目先のマイナス点を具体的に改善していったほうが、 人類のため、地球のためになる未来の車だと言える気がしている。

新しいRUNギアは、未来の車で言えば自動運転とか、人工知能とかに近い存在ね。

どちらがより大事なのか、未来の車の正しい答えなんてないとしても、

地味な分野で着実に世界の害を減らしていく存在があれば、それを後押ししたい気分なのだ。

未来の車の機能を考えるとデータのことばかりが頭にある。

どうしてこの現代になっても、前後左右の車を 人間の感覚という99%しか正確でないものに頼らなくてはならないの?

前後の車との車間距離は何メートル空いているかをフロントパネルに数値表示して欲しい。

それから自分の車から360℃、100メートル以内に車があることを知らせてくださいね。

飛行機の操縦席のように様々な数値計とボタンに囲まれた未来の車の機能をイメージする。

音をつなぐDJのようにドライバーもデータを使いこなせる?

飛行機や船と比べると自動車は大衆に広く行き渡っている安価なものだととらえて良いだろう。

未来の車の機能としてあまりお金をかけるわけにはいかないのは分かるが、

鶏と卵どっちが先かの問いかけと同じで、車離れを呼び起こしているのは事故の確率。

結局ハードルを低くするためには更に誰でも使いこなすことができる未来の車を。

そのための機能として四方八方の車の位置関係をデジタル表示する何か、それを求めているよ。

次の未来の車の機能としては、洗車不要を挙げよう。

何も最新テクノロジーを駆使してのお話じゃないよ。

シンプルに車に乗っていて困ることを未来の車に解決して欲しいという想像。

高速道路で長時間運転をした後に起こる面倒、虫の死骸や鳥のフンとか

フロントガラスを中心に汚れになってしまうアレをキレイにする洗車の手間が煩わしい。

あれを自動的にキレイキレイする機能を、僕は未来の車に求めよう。

今それができるかできないかは問題じゃない。

未来の車の機能だからね、20年後でも40年後でも整っていれば。

どの汚れも「天然素材」だから時間が経てば今でも消えている。

その経過を速める仕組みがあればいいのか。

ボディーやガラスの材料と塗装技術の進化でもっともっと汚れをはじくようになるだろう。

しかし未来の車の機能というからにはもっと先手を打つ何かが欲しい。

フロントガラスのウオッシャー液が進化して、より早くより強く汚れを流すものになる?

ガラスに留まらず、フロント面にも流れるようにしてそれで汚れを取り去る?

人工知能やら自動運転やら、未来の車の機能に目新しいものは数あれど、

地球誕生以来続いている自然の汚れ問題ばかりは直近で解決する機能は難しいか。

手で拭いて取り除く、これ以外の方法はちと先の未来の車の機能。

「10秒前に戻れる車」~これが未来の車の機能として欲しい。

妥協して5秒前でもいい、3秒前でも。

後悔する時があるね、事故はもちろん道を間違えた、車線を誤った。

そんなときにボタンひとつで10秒前に戻してくれたら僕は大助かり♪

これに気付いたのはドライブレコーダーの「事故時は○秒前に遡って画像記録します」という機能。

あれだってもちろんタイムトリップして過去を取り戻しているワケじゃない。

常時録画して、以上運転があればそれを残し、他を捨てているだけのこと。

そんなテクニカルなことは放っておいて、同じような考え方で

僕たちを10秒前の世界に戻して欲しいよ、未来の車さん。

運転している時は現実ではない、夢の中の世界。

自分の足で走っては叶えられない時速100kmのスピードをやってのける自動車の性能。

その力があれば過去にちょっと戻るという離れ業もいつかはできるのではないか。

20年前に戻って当時の彼氏・彼女とヨリを戻したいという難しい挑戦を求めているわけじゃない。

たった10秒を戻してください、未来の車の機能で。

そんな夢物語を未来の車に託している僕の自由な空想のこと。

50年後の未来の車を考える、それほど楽しい空想はない。

自分が生きているうちに、車の姿はどれだけ変わるのか。

100年後では自分の肉体は滅びているから、

50年後の車を追い求めるのは、まだ現実的で、まだ分かる気がする。

間違いなく言えるのは、50年後の未来の車は燃料を必要としていない。

ガソリンや石炭じゃなく、電気か水素を食べて、50年後の自動車は走っている。

あぁ、ごめんなさい、そんなのは誰でも分かっていることでしたか。

ではもう一歩。

50年後の未来の車は空を飛んでいるから、タイヤを必要としていないんだ。

空っていっても、そんなに高く飛んでいないよ。

リニアモーターカーのように、磁力を使って道路から数十センチだけ、浮いている。

運転する人には違和感なく、普通にタイヤありの車を操縦している感覚と同じだよ。

牛車や人力車、水車以来使っていた車輪・タイヤ、

そういう概念が外されているのが50年後の車。

タイヤの摩耗にもう人々が悩まされることはない。どうだい、この僕の空想は。

あながち、違っているとは思わないけど、あなたの考えはどうだい?

それから、50年後には新しいカースポーツが人気。

ディーゼルやガソリンを燃料にして、4つのタイヤがあって、

マニュアルハンドルのクラシックカーを興味本位で運転する娯楽施設ができている。

それは実用的な移動目的ではなく、趣味趣向の遊び。

人は懐古するから、そういう古の時代に想いを馳せるカースポーツが、大人気。

なんでも、「車が生きている」感覚が、50年後の人たちには「新しい」のだと。

ほら、楽しいね、50年後の車を想像/創造するのって。

どれだけ変わっているかな、50年後には車が。

ハンドルがなくなっている?車体がスケルトンになっている?

それはエンジンはなくなるだろうけど、他になくなるのは何なんだろうね。

「未来の車を考えてくる、過去をさかのぼることで、現代と未来の車を知るのさ」

そう言って行き先も期間も告げずにフラリと出かけて行ったトラさん。

まるで昔の人情喜劇みたいだけど、ここは未来の自動車を連想していくマジメな場。

最近はSNSが便利だから、トラさんが頻繁にアップするインスタグラムを見ればどこにいるか分かる。

隠したいのか目立ちたいのか分からないよ、追尾は簡単。

今回はアメリカ・ミシガン州のデトロイトへの旅みたい。

「ヘンリーフォード博物館、物量圧倒時代の華」というキャプションに、

ありし日のビッグ3を懐古しては解説するトラさんを思い返していた。

裾野が広い自動車産業 アンブレラ種=自動車組立メーカー

自動車メーカーとシマフクロウが一緒だって、

自動車産業と知床半島が一緒だって、

そう聞かされてすぐに納得できる人がいるはずもない。

自然界にアンブレラ種と呼ばれる存在がある。

トラ・ワシ・シマフクロといった、弱肉強食の頂点に君臨する種だ。

生態系の代表格として知られるアンブレラ種だが、

そのアンブレラ種の傘の下には、無数の動植物たちが存在している。

アンブレラ種はひとりでは生きていけない。

多種多様な生物がいてこそ、アンブレラ種が生存できる土壌が確保できる。

自動車メーカーはどうかな。

彼らだってひとりで自動車一台を製造できるわけではない。

自動車産業は裾野の広い業種と言われる。

ひとつの車を完成させるには何万個という部品が必要で、

その部品製造を担うのは、数多い部品メーカーだ。

いいかな、知床半島の多様な生き物がいなくなったら、シマフクロウは生きることができない。

いいかな、自動車の部品メーカーがなくなったら、未来の車を作ることはできない。

シマフクロウも自動車メーカーも、その業界の頂点にいる存在に違いない。

しかし彼らアンブレラ種を支えているのは、その傘の下にいる多くの存在。

僕は思うんだ、アンブレラ種であるシマフクロウは、豊かな自然界の象徴ではあるが、

彼ら自身が何か決定的な役割を担っているわけではない。

自動車メーカーも日本の豊かなモノづくりの象徴的存在ではないか。

彼らの技術力・生産力・経営力も尊敬に値するものだろうが、

裾野にいる部品メーカーが生み出す巨大なパワーを結合しての自動車メーカー。

頂点に立つものは、そんな謙虚な心を持たないといけないね。

身体が大きく、個体の少ないシマフクロウは、特別優れた能力を持った動物ではない。

昼間はひっそりと隠れ、夜間に小動物や川魚を採って暮らしている。

シマフクロウが自然界から搾取しているわけでも、崩壊させているわけでもない。

同様に、自動車メーカーは、自分たちの傘の下にいる存在によってこそ生かされている。

一度自分の周りの生態系を失ってしまうと、元に戻すためには

大変な時間と労力が必要になるから、共存共栄するしか未来がない。

アンブレラ種は謙虚に。

一度失ってしまった愛は、どうにも元に戻らないもの。

自動車メーカーは知床半島を大事にして、シマフクロウは自動車産業を大事にする。

いや、入れ違った。何かを書き損じた。

未来の車に絡む争いは、製造主導権を争奪する国と国との戦い。

これは大きな世界問題だよ。

核兵器、経済、食糧、水、そんなものの争奪戦がかつての世界では行われたけど、

いよいよ将来の世界では、未来の車の製造を奪い合う事態が起きたんだ。

自動車って、なんて裾野の広い産業なんだろうね。

一台の車は何万個という部品によって成り立っているから、その部品を造る企業が山ほどある。

一時の日本だって、実は全産業の3分の1ぐらいは、最終的に自動車産業に関係していたほど。

つまり、自動車産業を手中に収めれば、大きく広い産業が自国に根付くということ。

その自動車産業だけど、世界中の凌ぎ合いを経て、最終的に生き残ったのはわずかなブランドだけ。

ヒュンダイ、フォルクスワーゲン、トヨタ。

車のブランドは数あれど、将来の車を現実にできたのは片手にも満たない。

その未来の車をどこで製造するかで、莫大な利権が転がり込む。

だから国を挙げての誘致、メリットを前面に出しては製造拠点を呼び寄せようと必死になる。

経済戦争と呼ばれる激しいやりとりに包まれる将来の車。

好条件で自動車事業を営めるものだから、

設備投資・先行開発に原資を注ぐことができ、将来の車は一層豊かなものになる。

最高のスパイラルに入った将来の車、ますます経済影響力を持つようになり、

製造主導権はダイアモンドの価値。

将来の車はもう楽しさだけじゃなくて、それを保持する地域にとって最高の宝物になっていくよ。

トランプ大統領のつぶやきで、窮地に立たされたかのように見えた未来の車!

「アメリカで作って、アメリカ人を雇用しようよ」というシンプルなメッセージに対して

いやいや、アメリカで全部作ったら人件費が高くて、結果高い車しか作れないよ、と

正論で立ち向かおうとした自動車業界人たち、両者の議論はいつまで噛み合わない。

未来の車は創られ続けなければならない。

生産する場所はどこだっていいじゃないか、自動車産業が続くのが大事だ。

メキシコとのNAFTAをアメリカが脱退すると言うが、その再交渉には気の遠くなる作業と時間がいる。

トランプ政権がこの先続いていっても、政権の終わりの時期に結論が出るか出ないかぐらいのレベル。

だから未来の車がアメリカという国で生産されるという予想もない。

引き続きグローバル経済の中で生まれるのが未来の車らしい。

多くの雇用を生む自動車産業、先進国で雇用と経済を維持させることも大事。

新興国で雇用と経済を引っ張るのも大事。

未来の車とは、国の経済活動の柱なんだ、この利権を手にできなかった国は痛い。

だから未来の車は国家間の奪い合いになるよ、それが未来の車の宿命なのだろう。

昔の車愛好家たちのファンクラブに入って久しいが、年々驚くことがある。

そもそも昔の車、という言葉の境界線がはっきりしていないのだが、

それでもクラウンやフェアレディZぐらいまでが昔の車だという暗黙知。

しかし、しかしだな、君!

この前に、若者が乗ってきたのは、トヨタ・プリウスの初代、97年末に発売された車。

わたしのような老人にとって、プリウス初代車なんて最近の車、現役の車、あるいは未来の車。

まさかそれを昔の車と認識して、昔の車パーティーに乗りつけてくるなんて驚きでしかなかった。

ホンダ・フィットの初代や、レクサスに統合されたハリアーさえ、今や昔の車扱いなの?!

なんて大袈裟に驚いてみたが、子供の成長を考えれば、十年ひと昔。

だから十年前の車が昔の車というカテゴライズをされても、不思議のひとつもないのでした。

流れる時に沿って、昔の車も段々に若返りをしていくのも、矛盾ではない。

昔の車は、そろそろ「大昔の車」「中昔の車」「小昔の車」のジャンル分けされてもいい。

時の流れは水の流れの如く、いつでも留まるところをみせず、先へ、また先へと。

日産のクロス・ファンクション・チーム。

ゴーン社長が日産に就任した時、危機的な会社経営を再建するため、優秀な社員をゴーン社長自らが選んだ。

組織にとらわれることなく社長直轄のプロジェクトを進めるチームであって、

自分の担当業務だけに埋没することなく、

「顧客の要望にこたえる」「会社が収益をだす」の点に絞ってチームは組織された。

結果としてリバイバルプランを成就させ、日産をV字回復させたカリスマ経営者として、ゴーン社長の名声は世に広まった。

短期的には有効な方法だろう。

その担当分野の仕事を続けてきた部署としては、新入り社長への抵抗心はあるに違いない。

日産のクロス・ファンクション・チームには、各部門の部長クラスが参加しているから、

各部門員の抵抗があろうとも、部門長がやれと言えば部員は従うしかない。

つまり、クロス・ファンクション・チームメンバーは、ゴーン社長の代わりとして

各部門にゴーン社長の意思を伝達し、強制する役割を果たしていたのだ。

クロス・ファンクション・チームに選ばれるとは、どういうこと?

社長に認められた優秀な社員なんだよ、

出世頭として次期役員候補になれるっていう、サラリーマンの憧れ。

クロス・ファンクション・チームメンバーは頑張るだろうな。

目の前に出世の近道というニンジンをぶら下げられた馬だから、

全力で走ってゴーン社長のメッセージを部門に知らしめるだろうな。

この日産のクロス・ファンクション・チーム方式は万能ではない。

企業には組織が必要で、それが作用していないことこそは逆に異常だから。

短期的なトップダウンのプロジェクトなら成功するが、

長期的には部署に役割を持ってもらうボトムアップの方が企業としては正常だろう。

このことはトヨタも同じだ。

2009年、トヨタは社内に「トヨタの明日を考える会」を発足させた。

豊田新社長の直轄組織、部長級の優秀な社員を集めた、部格の組織。

100年に1度の世界同時不況を受け、

新社長に就任する豊田章男氏への権限集中もふまえトヨタの短期的な業績回復を見越した組織だろう。

ただ、日産と名前が違って泥臭いところにトヨタの真髄を見る。

日産の、クロス・ファンクション・チーム。

トヨタの、トヨタの明日を考える会。

う~ん、この言葉使いに両社の企業文化の違いが集約しているようで実に面白い。

役割は、目的な同じでも、名前が両極端で面白いよ。

「もっと走る車」にしたいよね、10年後の未来の車は。

具体的には、

1)毎日の燃費を良くして、より低コストを自分に、より低負荷を地球に

2)長年、故障や不具合がなく、より小トラブルを自分に、より省廃棄を地球に

大体さぁ、アメリカではガソリンスタンドに行くのが面倒なんだよね。

フリーウェイそばに沢山あるから、ガソリンスタンドに行くこと自体は容易でも

最終目的まで何時間も走り続けるのに、途中15分でも中断がもったいない。

だから、10年後の未来の車がもっと走行距離を稼げるように、

飛躍的な燃費向上の実現を要望したいよ、ハイブリッドでも電気自動車でもよいから。

・・・そんな理論上の理想を考えていて、ふと思考を止めてみた。

待てよ、ここはアメリカなんだ、本当に給油の回数を減らしたいの?

だって、何時間も連続運転するのなら、

トイレに行きたいからガソリンスタンドに寄るのは必須。

幾つかならフリーウェイ上のレストエリアはあるけど、

アメリカのトイレ事情は圧倒的にガソリンスタンドが優先されている。

燃費とかガソリンを入れるとかの前に、

2-3時間に1回はガソリンスタンドへの立ち寄りは必然になるのがアメリカ。

それに、長時間を連続運転する精神力がない。

ジュースを、ドーナツを買いたいけど、日本みたいなパーキングエリアや

サービスエリアのないアメリカは、ガソリンスタンド併設のお店への立ち寄りが頼り。

これは困った。

アメリカでも10年後の未来の車では、燃費は上げたいし、給油の数を減らしたい。

でもトイレは行きたいし、ジュースを買いたい。

アメリカの10年後の未来の車に求められるものは矛盾している。

それは給油というお金がかかるものをせずに、

楽しみであるジュースや義務であるトイレのためだけにガソリンスタンドに寄ればよい。

ガソリンスタンドに寄る=給油する、を切り離せばよいだけか。

とはいえ、あまり大事ではないと考えるな、給油の有無は。

それよりも故障の多さだよ、アメリカでは。

車検制度のないアメリカだから、故障で路肩に止まっている車をよく見る。

そっちのほうが優先順位は高いから、アメリカの10年後の未来の車はこうではないか。

燃費向上 < 故障防止

現実的なアメリカの10年後の未来の車にまつわる、取り留めのないつぶやきでした。

僕が推す未来のコンセプトカーは、視野270度を確保する車。

既存車の常識を覆せ、技術的・コスト的には無理があろうとも

コンセプトカーの武器である発想力の転換を使ってイメージを打ち立てよ。

運転していて、いつも気になる斜めの死角、車のフロントピラー。

これを排除するのが未来のコンセプトカーではないよ。

衝突時の安全性・耐久性を考えればむしろピラーは太く厚くした方が良い。

透明な素材で頑強なものがあればそれを未来のコンセプトカーで

フロントピラー(Aピラー)、それからセンターピラー(Bピラー)にも使いたい。

若干の感情を持つ車にしましょう。

次に考える未来のコンセプトカーは、他の人では発想できないもの。

マナーの悪い運転をしたら、車がちょっと不機嫌になって運転手は居づらさを感じる。

すると人間心理として、その不調和を避けようと自然と丁寧な運転をしようとする。

具体的には、スピードを出し過ぎると「えっ?えーっ?」と心配そうな声を出す車。

前の車との車間距離が短いとドキドキして落ち着かない車。

無理な割り込みをしようとすると「チッ」と舌打ちする車。

長時間運転していると車の方があくびをしだして休憩を求める。

今までの車に感情がなく、運転手の忠実な機能になり下がっているのに不満があった。

僕の未来のコンセプトカーではパートナーとして感情に訴えてくる。

面白いよね、空想の世界で未来のコンセプトカーを創る自由な時。

冗談みたいで真面目な未来のコンセプトカーの話。

実用最重視の方針を取る僕が、未来のコンセプトカーに求めるのはシンプル。

停車時に横歩きする車。

「走る、曲がる、止まる」が車の基本とされてきて永らく経つが、

そこに風穴をあけることができたらどんなに新しいことか。

駐車場から車は前後にしか動けないことを不思議に思ったことはない?

縦列駐車をする際、ピタリと横付けした車がカニ歩きをして横にずれればそれで事足りる。

未来の車は停車時に横歩きできないか。

コンセプトカーをうたうには地味な機能過ぎてウケない?

今の技術でも可能は可能なのだが、コストがかかり過ぎる?

そういうプロらしい反応はごもっとも。

ハイブリッドだって人工知能だって不可能を可能にして生まれた未来のコンセプトカー。

「走る、曲がる、止まる、四方に歩く」

これを未来のコンセプトカーとして僕はうったえよう。

外環道を走っていたハタチの頃の自分、今思えば知識・経験が絶対的に不足していた。

50年後の未来の車を考えようとして、「完全自動運転」とか「CO2排出ゼロ」とか派手なキーワードを並べる前に、

一歩誤れば他人を傷つける危険運転を引き起こしかねなかった昔の自分のことに立ち戻ってみた。

カーナビもバックモニターもなかった時代、手動運転の感覚が強く残っている。

自動車という機械を、人という知能が操る、主体はあくまで人間だった。

聞こえは悪くない言葉だが、人間=ミスがあるわけで、そのミスは人を傷つける。

自動車のデメリットの本質は「事故」。

話が暗くて表に出にくいが、自動車事故での怪我人・死亡者は深刻な現代病。

自動車メーカーが技術を競うのは、自動車のメリットである便利さの追求のため?

いいえ、デメリットである全体事故数の低減への取り組みだと信じたい。

50年後の未来の車でも一定の確率で自動車事故はあるだろう。

突き詰めていくと、自分のハタチの頃のように十分な知識がないことが直接の原因、

サイドミラーの死角や内輪差を理解していないとか、そういう安易なものが減少しているといい。

基本的な知識・経験不足を補うものが50年後の未来の車の人工知能であれば。

具体的なものは言葉にならないが、運転免許取りたてであっても初歩的ミスで人を傷つけない、

あるいは経験者ならではの慢心で基本的確認をおろそかにしたことによる事故を回避、

そういう夢を実現してくれるのが50年後の未来の車だと夢を広げたいな。

人間の感覚は大半が優秀でも1割は粗が出る、自動車を扱っているとそれが最悪の事故につながる。

信じてはダメだよ、人間の感覚なんて。

技術の進歩が見込まれる50年後では、機械に埋め込まれた人工知能によって人間が操作されるぐらいでいい。

| 50年後の車の問題 | ・人の感覚というあやふやなもので事故が発生する ・それを人工知能で制御して欲しい |

目的は交通事故数の削減、50年後の未来の車への期待は事故で悲しむ人が減ること、それ以外にはない。

僕たちが生きているこの50年の間に、そんな未来の車が見えるかな。

自動車は何人の人を乗せて走る?

統計を取ると平均で1.2人、つまりほとんどのドライブは運転者一人のため。

それはね、家族みんなで乗るときは広いほうがいい、小さな車では物足りないときもある。

未来の自動車では、PM=パーソナルモビリテイが主流になるだろう。

いつもは小型の一人乗りの車があればいい。

家族用の自動車は家で眠っているか、カーシェアリングがもっと普及して、

複数人乗りの大型車はマンションで数台あればよくて、

それはカーシェアリングで住民たちが予約制の共有化をする。

未来の自動車は自転車化してゆく。一人一台、手軽な乗り物。

TOYOTAのi-unitにその原型を見ることができるんだ。

一人乗りの縦のスタイルでは、市街地でも不自然なく走行できるし、

車道では後ろに倒れて小さな自動車のように高速走行できる。

「行ってきます」と言って彼女は未来の自動車に乗り家のガレージから出てゆく。

駅代わりになったのは、地下道路の出入り口。

ここまで縦走行で市街地を走り、目的地をインプットしながら地下道路に入ってゆくと、

あとは自動走行だから未来の自動車は横の高速走行ポジションになって、

前後左右の乗り物たちと等間隔をあけて走ってゆく。

IT・ITSシステムによって管理されたこの未来の自動車は、

時間に正確で行き先に間違いはなく、決して事故も起こさない。

彼女が明るい車内で音楽とインターネット画像を楽しんでいる間に目的近くの出入り口まで着いて、

今日はショッピングだからデパートの地下にある巨大駐車場に

未来の自動車は自動停止し、そして彼女は地上に上がるだろう。

買い物の成果は、店から未来の自動車まで直送されるに違いない。

重い荷物を持ちながらショッピングしなくてもいいように。

もうこんなことが現実のものとして視野に入ってきているよ。

未来の自動車は、無駄を省き、コンパクトでインディビジュアルに、

大衆に自分を合わせるのではなくて、より自分に合う乗り物さ。

あぁ、これが未来の自動車、待ちきれないね!

2021年3月20日

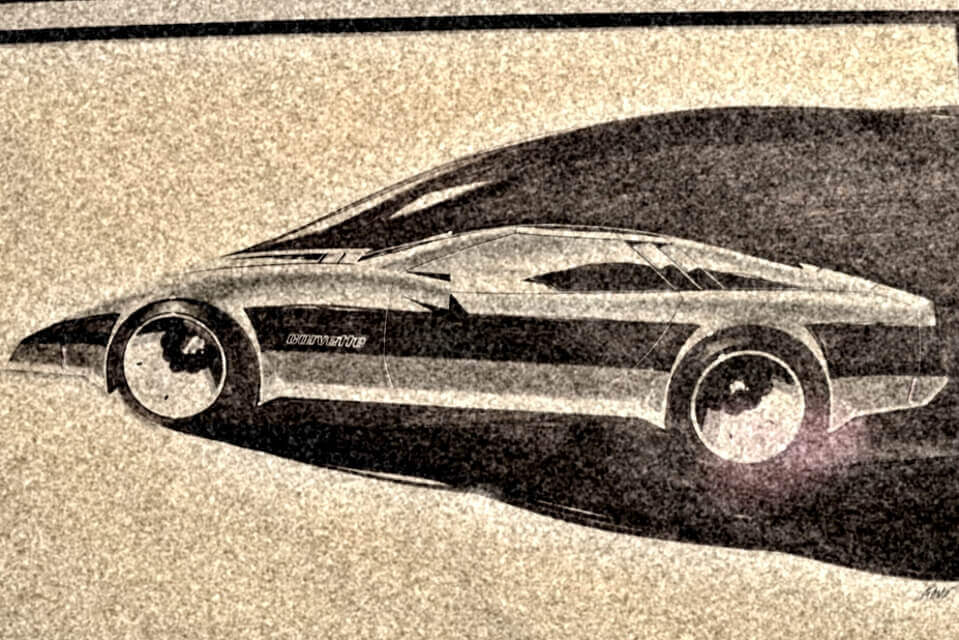

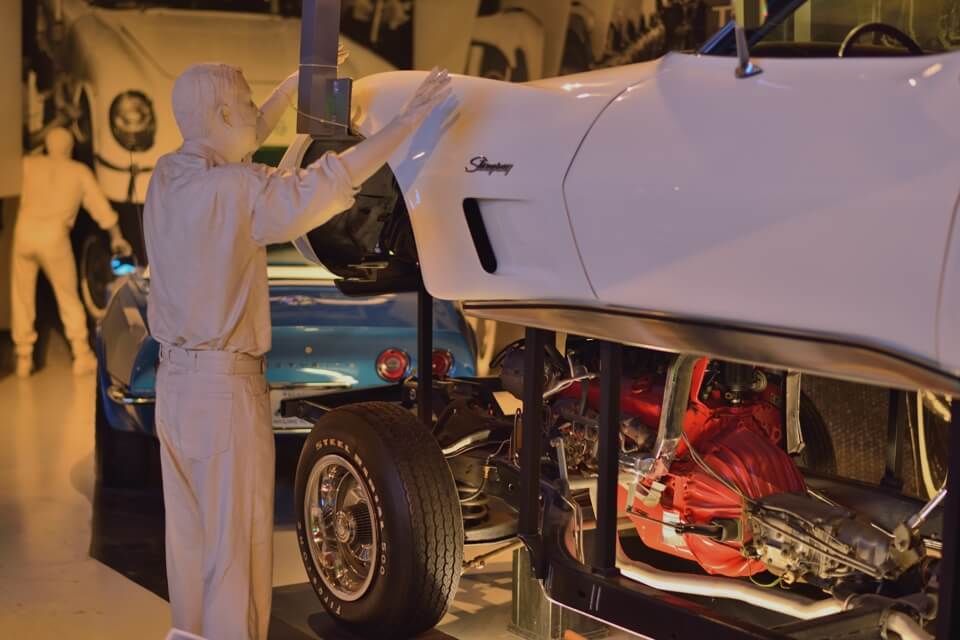

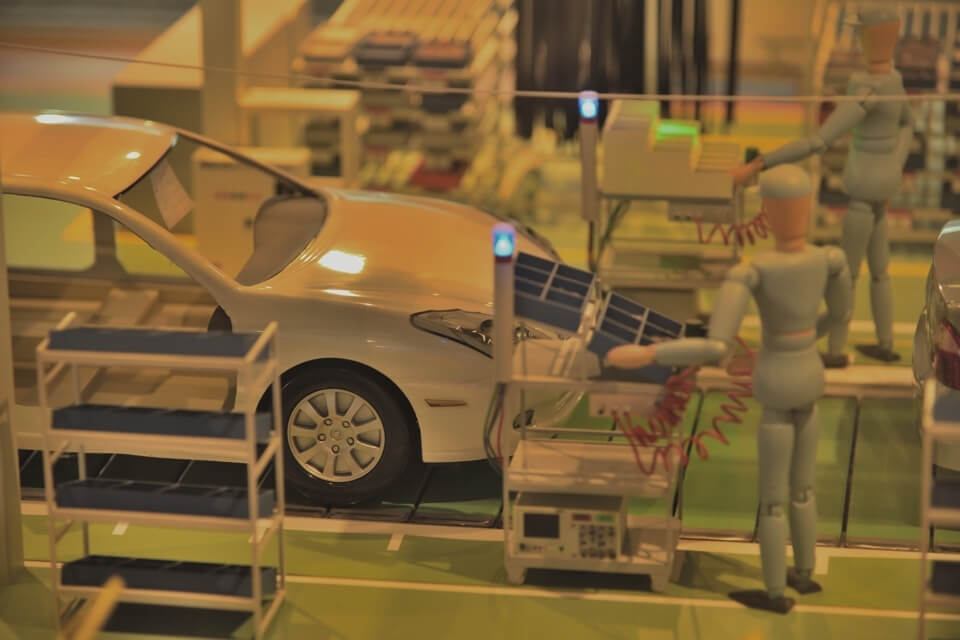

トヨタ会館でのトヨタ車写真

伝統的なセンチュリー、もちろん私が席に座るのは初めて。

他では感じられない座り心地に、古い車というか、どこか未来の車を感じた。

モノ作りの工程を見せてくれるトヨタ会館の展示物、娘と一緒の社会科勉強のように。

こうしたイメージ図だけで、なんだか未来の車に触れたように感じるよ。

マスクをしたトヨタのロボットたち、胸のトヨタロゴが新鮮で。

あと10年経ったとしても、こうしたデッサンを見るだけで未来の車を連想するのだろうか。

「ハイブリッド技術の先に見ているのは燃料電池自動車をトヨタが独占すること。

トヨタの狙いは 明白じゃないですか」

オートモービル・アナリストの未来氏はそう当たり前のように言い切った。

「あなたなら電気自動車と燃料電池自動車のどっちを選択する?と聞かれましたね?

わたしは燃料電池自動車だと思います。

確かに電気自動車はもう既に技術的には実用間際まで来ていて

今すぐ国が政策として電気自動車にシフトすれば数年先の排気ガスは確実に削減できます。

石油から天然ガスへと依存するエネルギーが変わっていって

次の将来に、そしてそれがきっと永続すると思いますけど

究極的に人類がたどり着くべきは水だけを排出するクリアなエネルギー、水素エネルギー技術なのだから」

女性には珍しいオートモービル・アナリスト、持ち前の明るさで各方面に人脈を持つ才女だと聞く。

「インテルとマイクロソフトがパソコンの世界を独占したでしょう?

トヨタは あれと同じことをやりたいはずよ。

それは石橋を叩いても渡らないトヨタだから、まだ時期尚早と思って本腰を感じさせないけど、

ハイブリッド技術のことでわたしはトヨタの真意を感じ取っていますから」

「未来さんから見てハイブリッド車を制するのは 世界のどのメーカーだと思われますか?」

――車雑誌の記者なら 当然知っているはずなのに

「トヨタ自動車です、これが間違いならその時はわたしがこの仕事を辞める時ね。

すでに90%のシェアがあるし、ハイブリッド技術をあの日産に提供したことが決定的なキーね。

日産に手の内を明かしても業界の先駆者になり続けられるものを持っているからできることよ。

巨額の研究開発費をいくらかでも肩代わりしてもらえることも狙いだろうし、

それに業界全体のレベルアップが インフラ整備にもつながるし、

トヨタにとっては二つの意味でWIN-WINの図式。

他社と協力することで得られる 目先のWINと

他社へ協力した後でまた必ず自分に戻ってくる 長い目でのWIN

このふたつを手中にするのが確実とわたしは思っていますから」

「そのことがいつか燃料電池自動車の実現につながってゆくと思われますか?」

「ハイブリッドは燃料電池自動車にも応用できる技術。

ハイブリッド・ナンバーワンになった時、トヨタは燃料電池自動車ナンバーワンをモノにしてしまうでしょう。

燃料電池技術を牛耳れば、

かつてパソコンの世界でインテルのCPUがパソコンの頭脳としての機能を独占し、

マイクロソフトのWINDOWSがOSパソコンの血液としての機能を独占したように、

トヨタは未来の車、車業界全体の主導権を握る。

燃料電池技術は住宅にも応用できるから不振続きのトヨタホームも悲願のシェアアップを望める。

トヨタ自動車の狙いは限りなく広く、

それも実用可能な夢ばかりなのだから羨ましくなっちゃうわね!」

「すると他の自動車メーカーには勝ち目はないと?」

そう食い下がる記者に向かって未来は身を乗り出して言う。

「さすがはお堅いトヨタさん、盤石の攻めだからもうあとは時間の問題、チェック・メイトよ 未来の車さん!」

「未来の自動車」が授業のテーマになったので、インターネットでグルグルと未来の自動車のイメージを探している。

ちょっと難しい課題じゃない?

大体さ、自動車のことなんてあまり知らないのに、未来の自動車なんてどう書けばいいのか。

とりあえずハイブリッドカーが未来の自動車の最有力候補って書いておけば無難?

もしくは、ゼロエミッションの電気自動車こそが未来の自動車の到達形だって書いちゃえば合格?

よーく考えてみよう。

別に先生たちは君たちに自動車の技術的な問題解決を問いかけているわけではないよね。

むしろ、学生にしかできないようなアイディア、想像の飛躍を求めているんじゃないかな?

そうだ、未来の自動車の宿題回答は、思い切って君にしか思いつかない未来の自動車をぶつけてやろう!

ある男の子は「未来の自動車は、柔らかい素材なので事故っても人間を傷つけない」って書いたよ。

ある女の子は「未来の自動車は、毎日の気分でカラーもデザインも自由に変えられるの」って書いたよ。

そういうのは面白いアイディアだよね、

自動車会社のプロ・エンジニア/クリエイターたちからは決して出てこないもの。

ネットを彷徨って未来の自動車は見つかるかなぁ。

探している未来の自動車は、君の頭の中のガレージに停まっているのかもしれないね。

で、君はどうする?

まさか、「未来の自動車はブレーキとアクセルの踏み間違えがない構造」みたいな、

中途半端に自動車の機能をいじったレポートは書かないよね?

未来の車は空を飛んでいるから、タイヤを必要としていない。

空っていっても、そんなに高く飛んでいなくて、

リニアモーターカーのように、磁力を使って道路から数十センチだけ、浮いている。

運転する人には違和感なく、普通にタイヤありの車を操縦しているのと同じ。

牛車や人力車、水車以来使っていた車輪・タイヤ、そういう概念が外されているのが未来の車?

あなたらしく自由な発想で、未来の自動車をレポートしてみてよ。